Oleh MS. Tjik. NG

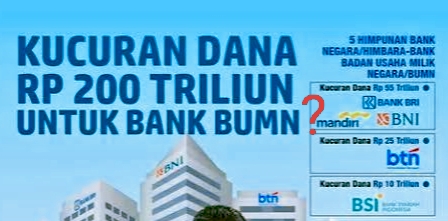

MONPERA.ID, Jakarta – Kebijakan Kementerian Keuangan menempatkan dana negara sebesar Rp 200 triliun di lima bank milik negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia patut mendapat perhatian serius. Di satu sisi, pemerintah berdalih bahwa langkah ini untuk memperkuat likuiditas perbankan, mempercepat penyaluran kredit, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut konstitusional, atau justru menabrak prinsip tata kelola keuangan negara?

Sebagai bangsa yang mendasarkan pengelolaan keuangan pada Pasal 23 UUD 1945, jelas ditegaskan bahwa APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang harus ditetapkan dengan undang-undang dan dijalankan secara terbuka serta bertanggung jawab. Semua penerimaan dan pengeluaran negara, tanpa kecuali, wajib melalui mekanisme APBN.

Pertanyaannya: apakah penempatan Rp 200 triliun di bank-bank itu termasuk pengeluaran negara (expenditure) atau hanya manajemen kas (cash management)?

Jika dikategorikan pengeluaran, maka jelas kebijakan ini semestinya mendapat persetujuan DPR. Namun jika dianggap manajemen kas, Menkeu memiliki diskresi penuh tanpa perlu melibatkan legislatif. Inilah “wilayah abu-abu” yang menimbulkan kontroversi.

Kritik keras dilontarkan oleh ekonom senior Didik J. Rachbini yang menilai kebijakan ini melanggar konstitusi serta bertentangan dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 22 ayat (9) UU Perbendaharaan bahkan secara eksplisit mengatur bahwa dana yang ditempatkan di rekening pengeluaran bank umum harus sesuai dengan rencana pengeluaran dalam APBN. Artinya, ruang diskresi Menkeu sebenarnya tidak sebebas itu.

Selain masalah konstitusionalitas, implikasi kebijakan ini juga patut dicermati. Dengan menaruh dana besar di bank, pemerintah memang bisa mendorong penyaluran kredit. Tetapi konsekuensinya adalah munculnya ketergantungan bank terhadap dana negara, berkurangnya insentif bank untuk menghimpun dana masyarakat, hingga potensi moral hazard.

Yang lebih berbahaya, jika terjadi gejolak perbankan atau krisis keuangan, dana negara sebesar itu bisa saja terancam tidak kembali. Risiko fiskal ini tidak kecil, apalagi dana tersebut bersumber dari uang rakyat yang mestinya dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Karena itu, transparansi menjadi kunci. Publik berhak tahu ke mana dana ditempatkan, berapa bunga yang diperoleh, bagaimana tenor perjanjian, dan apa dampak nyata terhadap kredit produktif. Lebih baik lagi jika DPR dilibatkan secara formal, misalnya lewat APBN-P, agar kebijakan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Belajar dari praktik internasional, misalnya di Amerika Serikat, pengelolaan Treasury General Account dilakukan dengan pelaporan terbuka yang bisa dipantau publik setiap hari. Mengapa Indonesia tidak bisa meniru hal yang sama?

Pada akhirnya, menempatkan Rp 200 triliun dana negara di bank adalah kebijakan besar yang menyangkut konstitusi, fiskal, dan kepercayaan publik.

Pemerintah tentu boleh mengambil langkah strategis, tetapi jangan sampai mengorbankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Tanpa itu semua, kebijakan ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan yang jauh lebih mahal dari sekadar bunga deposito.